(11) صيام التطوع

التطوع: هو ما طلبه الشرع من المكلف طلب ندب واستحباب، لا طلب إيجاب وإلزام.

وهذا التطوع المستحب – وإن لم يكن حتمًا ولا فرضًا على المسلم – له ثماره الطيبة التي يجمل به أن يحرص على اقتطافها.

وهنا نلقي بعض الضوء على ألوان صيام التطوع، الذي شرعه الإسلام:

أولا/ سنة صيام الست من شوال:

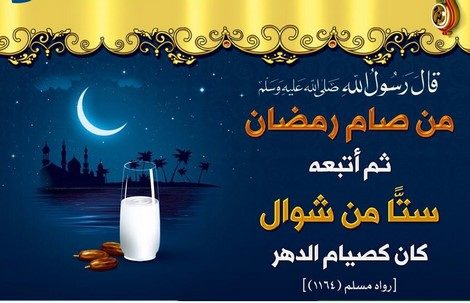

ومما من الله به على عباده بعد انقضاء شهر الصيام والقيام، ورتب عليه عظيم الأجر والثواب صيام ست أيام من شوال التي ثبت في فضائلها العديد من الأحاديث منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر).

وفي رواية لابن ماجة عن ثوبان أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها).

وقد ذكر أهل العلم عدة فوائد ومعان لصيام هذه الأيام الست :(مستفاد من كلام ابن رجب الحنبلي)

- أن العبد يستكمل بصيامها أجر صيام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان يعدل عشرة أشهر، وهذه الست تعدل شهرين، وقد ثبت ذلك في حديث ثوبان المتقدم عند ابن ماجة وثبت أيضا في حديث ذكره أبو الشيخ في الثواب، وصححه الألباني في صحيح الجامع: (جعل الله الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة).

- أن صيام النفل قبل وبعد الفريضة يكمل به ما يحصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تجبر وتكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة.

- أن معاودة الصيام بعد رمضان من علامات القبول، فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى.

- أن معاودة الصيام بعد الفطر فيه شكر لله جل وعلا على نعمته بإتمام صيام رمضان ومغفرة الذنوب والعتق من النار، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على هذه النعم العظيمة فقال سبحانه: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (البقرة 185) فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان، وإعانته عليه، ومغفرة ذنوبه أن يصوم له عقب ذلك.

- المداومة على فعل الخيرات، وعدم انقطاع الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في رمضان بانقضاء الشهر، ولا شك أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- إذا عمل عملا أثبته، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن عمله عليه الصلاة والسلام فقالت: (كان عمله ديمة) أي دائم.

فعود المؤمن إلى الصيام بعد فطره دليل على مداومته على فعل الخير، وعدم انقطاعه عن العمل الصالح، إلى غير ذلك من الفوائد والمعاني العظيمة.

وهذه الست ليس لها وقت محدد من شوال، بل يصومها المسلم في أي جزء من أجزاء الشهر، في أوله، أو في أثنائه أو في آخره، وله كذلك أن يصومها متتابعة أو مفرقة.

ولكن الأفضل أن يبادر إلى صيامها عقب عيد الفطر مباشرة، وأن تكون متتابعة – كما نص على ذلك أهل العلم – لأن ذلك أبلغ في تحقيق الإتباع الذي جاء في قوله – صلى الله عليه وسلم – (ثم أتبعه)، كما أنه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة في الطاعات الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، وهو أيضا من الحزم، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت، والمرء لا يدري ما يعرض له من شواغل وقواطع تحول بينه وبين العمل، فإن أخرها أو فرقها على الشهر حصلت الفضيلة أيضا.

هل يجوز تقديم صيامها على قضاء رمضان؟

من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستا من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: إن كان يكون على الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله مني.

فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.

ومنع بعض العلماء، واحتجوا بأنه كيف يتنفل وعليه الفرض؟

وهذا مردود؛ لأن التنفل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل: فإن كان الوقت واسعا لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل: أنك تصلي راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة، ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه) فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه). فليس لقائل إن يقول: إن من عليه قضاء فلا يصم رمضان.

ولذلك: الذي تميل إليه النفس ويقوى: أنه يصوم الست، ولا حرج أن يقدمها على قضائه من رمضان.

وهذا هو الصحيح، فإن المرأة النفساء قد يمر بها رمضان كله وهي مفطرة، وتريد الفضل، فتصوم الست، ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها.

الجمع بين نية القضاء والست من شوال:

هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك (الجمع بين عبادتين بنية واحدة)

يقول الشيخ ابن عثيمين: وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل.

وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداء أو قضاء كفارة كان أو نذرا، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.

فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة.

ومن صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء ونوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان.

نسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان إنه جواد كريم.

هل تصام أيام عيد الفطر الثاني والثالث أم أن من الفقه تأخيرها؟

في أيام العيد يتزاور الناس، ويهنئ بعضهم بعضا بالعيد، لكن عندما يقدمون الضيافة لضيفهم يعتذر بأنه صائم، فتجد الناس يتضايقون بشدة من هذا الأمر

، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعاه الأنصاري لإصابة طعامه ومعه بعض أصحابه، فقام فتنحى عن القوم وقال: إني صائم، أي: نافلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أخاك قد تكلف لك فأفطر وصم غيره).

فحينما يدخل الضيف في أيام العيد، خاصة في اليوم الثاني والثالث، فإن الإنسان يأنس ويرتاح إذا رأى ضيفه يصيب من ضيافته، فالأفضل والأكمل أن يطيب الإنسان خواطر الناس بأن يقبل ضيافتهم، ومراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أن فيها فضيلة أفضل من النافلة.

وصيام هذه الست من شوال وسع الشرع فيه على العباد، وجعله في شوال كله، فأي يوم من شوال يجزئ ما عدا يوم العيد.

بناء على ذلك فلا وجه لأن يضيق الإنسان على نفسه في صلة رحمه، وإدخال السرور على قرابته ومن يزورهم في يوم العيد، فيؤخر هذه الست فيما بعد فيكون قد فاز بصلة الرحم، وصيام التطوع.

ثانيا/ صيام تسع ذي الحجة ويوم عرفة:

شهر ذي الحجة من الأشهر الحُرم الأربعة، ومن أشهر الحج المعلومات، وأيامه العشرة الأولى، هي أفضل أيام العام، كما صحت بذلك الأحاديث.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا أن يخرج الرجل بنفسه، وماله، فلا يرجع بشيء من ذلك) (رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة).

وفي لفظ: ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير (رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد).

وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر، اجتهد اجتهادًا شديدًا حتى ما يكاد يقدر عليه.

والصيام في هذه الأيام العشر من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه، (ما عدا اليوم العاشر – يوم العيد – فهو محرم بيقين).

فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة :

فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر . أول اثنين من الشهر وخميسين أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني.

وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث حفصة أنها قالت: (كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صوم تسع ذي الحجة).

ويتأكد منها يوم عرفة : عن أبي قتادة – رضي الله عنه – عن النبــــــي –صلى الله عليه وسلم – قال : صيام يوم عرفة ، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم .

قال النووي ( شرح صحيح مسلم، 4/308 ):

معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر، وهذا يشبه تكفير الخطايا بالوضوء، فإن لم تكن هناك صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات.

وقال الملا علي القاري ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 4/474 ):

قال إمام الحرمين: المكفر الصغائر. وقال القاضي عياض: وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، أو رحمة الله.

قال المباركفوري ( تحفة الأحوذي، 3/171-172 ):

فإن قيل: كيف يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة ؟

قيل: معناه أن يحفظه الله تعالى من الذنوب فيها.

وقيل: أن يعطيه من الرحمة والثواب قدرا يكون ككفارة السنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفقت له ذنوب.

هل نفت عائشة صيام رسول الله عشر ذي الحجة؟

ورد عن عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ) أخرجه مسلم، فهل يعني هذا أن صيام العشر من ذي الحجة لم يكن أمراً معلوماً لدى بعض الصحابة منهم عائشة، أم إنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها أحياناً، ويفطرها أحياناً؟

يستحب صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة، وعلى ذلك جماهير أهل العلم.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، الذي رواه مسلم، فقد عارضه ما رواه أبو داود عن هُنَيْدَةَ بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح في صحيح سنن أبي داود.

وللعلماء في هذه المسألة أقوال، منها:

أولا: أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت، وأخبر غيرها بخلاف خبرها، ومن علم حجة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على النافي.

ثانيا: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام هذه الأيام لعارض من سفر أو مرض أو شغل ونحوه، فحدثت عائشة رضي الله عنها بما رأته من ذلك.

قال النووي رحمه الله: وأما حديث عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط)، وفي رواية (لم يصم العشر) رواهما مسلم في صحيحه، فقال العلماء: وهو متأول على أنها لم تره، ولم يلزم منه تركه في نفس الأمر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام؛ والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه في بعض الأوقات، وكله في بعضها، ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما، وبهذا يجمع بين الأحاديث. انتهى. [1]

صيام يوم عرفة (9 من ذي الحجة)

يوم عرفة أفضل أيام العام، وهو من الأيام العشرة من ذي الحجة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفِّر السنة الماضية والباقية (رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة). وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله تعالى أن يُكفِّر السنة التي بعده والسنة التي قبله (هذه رواية الترمذي).

قال النووي : معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر، وهذا يشبه تكفير الخطايا بالوضوء، فإن لم تكن هناك صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات. ( شرح صحيح مسلم، 4/308 )

وقال الملا علي القاري : قال إمام الحرمين: المكفر الصغائر. وقال القاضي عياض: وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، أو رحمة الله.( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 4/474 )

وقال المباركفوري :فإن قيل: كيف يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة ؟

قيل: معناه أن يحفظه الله تعالى من الذنوب فيها.

وقيل: أن يعطيه من الرحمة والثواب قدرا يكون ككفارة السنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفقت له ذنوب.( تحفة الأحوذي، 3/171-172 )

فعلى المسلم أن ينوي صيام هذا اليوم على الأقل، إذا لم يستطع صيام الثمانية الأيام قبله.

ولكن هل هذا يشمل الواقفين بعرفة أيضًا؟

جمهور العلماء على أن استحباب الصيام إنما هو لغير الحجاج.

عن أم الفضل (زوجة العباس): أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة (متفق عليه)

وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (رواه أحمد وابن ماجة وفي سنده ضعف).

فدل ذلك على كراهية صومه للواقفين بهذا الموقف العظيم، والحكمة فيه أن الصوم قد يضعفهم عن الذكر والدعاء، والقيام بأعمال الحج.

وروي عن سفيان بن عيينة : أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة ؟ فقال : لأنهم زوار الله وأضيافه ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه .

ثالثا/ صيام عاشوراء وتاسوعاء

عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء: هو اليوم التاسع منه، ويبدو من مجموع الأخبار أن صيام يوم عاشوراء كان معروفًا عند قريش في الجاهلية، ومعروفًا عند اليهود كذلك.

قالت عائشة: (كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه) (متفق عليه).

وقال ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم (أي المدينة) فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟، قالوا: هذا يوم صالح، نجّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه (متفق عليه).

وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم صيامه في أول الأمر وألزم به، حتى بعث مناديه ينادي في الناس أن يلتزموا صومه من النهار، وإن كانوا قد أكلوا.

فلما فُرض رمضان نُسخت فرضيته، وبقي مُستحب الصيام فقط.

فعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يُكفِّر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على تَمَيُّز الشخصية الإسلامية في كل شيء، وأن يكون للمسلمين استقلالهم عن غيرهم، حث على صيام اليوم التاسع، أي مع العاشر، ليتميز صيامهم عن صيام أهل الكتاب.

فعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم وأبو داود).

وما سبق يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في صيامه لعاشوراء بأربع أحوال :

الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم.

الحالة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، صامه وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه والحث عليه، حتى كانوا يصّومونه أطفالهم.

والرأي الراجح أنه كان فرضا وواجبا في هذه الحالة.

الحالة الثالثة: لما فُرض صيام شهر رمضان، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشوراء وتأكيده فيه.

الحالة الرابعة: عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم

قال الحافظ ابن حجر: فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام، أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك، فوافقهم أولا، وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم، فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله … خلافا لهم. فتح الباري (4/288)

ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَلا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ [ الفتاوى الكبرى ج5 .]

لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

هل يصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة ؟

قال الطحاوي رحمه الله : وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه ؛ ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء ، لا لأنه يوم الجمعة.

ما حكم صيام عاشوراء لمن عليه قضاء من رمضان؟

قال ابن عثيمين : فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها . اهـ. لقاءات الباب المفتوح – (ج 5 / ص 5).

رابعا/ الصيام في الأشهر الحرم

الأشهر الحرم: هي الأربعة التي عظمها الله في القرآن، حين قال: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) (التوبة: 36).

وسميت حُرمًا: لأن القتال مُحرم فيها، فكما منع القتال في البلد الحرام منع في الشهر الحرام.

وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

وقد ورد استحباب الصيام فيها، وبخاصة المُحرَّم.

فقد صح في الحديث: (أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) رواه مسلم عن أبي هريرة

وأفضل أيامه تاسوعاء، وعاشوراء، وقد تقدم الحديث عنهما.

مسألة: ثبت إكثار النبي من الصوم في شعبان؛ وهذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان هو صيام المحرم!! فكيف أكثر النبي منه في شعبان دون المحرم؟

فيه جوابان:

- لعله إنما علم فضله في آخر حياته.

- لعله كان يعرض فيه أعذار، من سفر أو مرض أو غيرهما.

هل ورد شيء في فضل صيام شهر رجب؟

الصحيح أنه لم يرد في فضل شهر رجب لا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح، غير أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الصيام في الأشهر الحرم (ورجب من الأشهر الحرم) فقَالَ صلى الله عليه وسلم: (صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ) [2]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها ، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل ، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. [3]

ومما ورد واشتهر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم:

( إن في الجنة نهرًا يُقال له رجب، ماؤه أشدُّ بياضًا من اللَّبن وأحلَى من العسل، مَن صام يومًا من رجب سَقاه اللهُ من ذلك النّهر)

وحديث (مَن صام من رجب يومًا كان كصيام شهرٍ، ومن صام منه سبعةَ أيّام غُلِّقت عنه أبواب الجَحيم السبعةُ ومن صام منه ثمانيةَ أيام فُتِّحتْ أبوابُ الجنّةِ الثمانيةُ، ومن صام منه عشرة أيام بُدِّلت سيِّئاته حسناتٍ.)

ما حكم صيام يوم الإسراء والمعراج ؟

يوم الإسراء والمعراج لا يجب ولا يستحب، ولا يسن صيامه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه أو أمر بصيامه، ولو كان صومه مندوباً أو مسنوناً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين فضل الصيام في يوم عرفة، وعاشوراء.. الخ.

ايضا هذا يوم مختلف في تعيينه على أقوال كثيرة قال عنها الحافظ ابن حجر في الفتح بأنها تزيد على عشرة أقوال. فتح الباري (7/254) باب المعراج: كتاب مناقب الأنصار.

وهذا الاختلاف دليل على أن هذا اليوم ليس له فضيلة خاصة بصيام، ولا تخص ليلته بقيام، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وبناءً على هذا فإن صوم يوم الإسراء والمعراج (27 من رجب) على أحد الأقوال بدعة.

لكن إن وافق هذا اليوم سنة أخرى في الصيام كيوم الاثنين، أو الخميس فعندئذ يجوز صيامه لكونه يوم الاثنين أو الخميس أو اليوم الذي يصومه – مثلا- لا لكونه يوم الإسراء والمعراج.

والله تعالى أعلم.[4]

خامسا/ الإكثار من الصوم في شعبان

يستحب الصيام في شهر شعبان، استعدادًا لرمضان، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.

فقد قالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله.

وفي لفظ: ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلاً، بل كان يصومه كله.

وكذلك قالت أم سلمة: لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان، يصله برمضان.

ولكن روايات أخرى دلت على أنه لم يكن يصوم شهرًا كاملاً إلا رمضان.

فلعل المراد بها: أنه لم يكن يواظب على صيام شهر كامل إلا رمضان، أما غيره فربما أتمه، وربما أفطر بعضه.

والسر في اهتمامه بصيام شعبان جاء في حديث رواه النسائي عن أسامة بن زيد: قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي، وأنا صائم (رواه النسائي).

هل يستحب صيام النصف من شعبان؟

لم يثبت في فضل قيام ليلة النصف من شعبان أو صيام نهارها خبر صحيح مرفوع يعمل به؛ وما ورد فيها من أحاديث وآثار عن بعض التابعين فهي مقطوعة السند أو ضعيفة جداً، بل ومنها ما هو موضوع وقد اشتهرت تلك الروايات عند الكثير من أنها تكتب فيها الآجال وتنسخ الأعمار … إلخ ولم يصح شيء من ذلك بدليل صحيح.

وعلى هذا فلا يشرع إحياء تلك الليلة ولا صيام نهارها ولا تخصيصها بعبادة معينة.

فإذا أراد أن يقوم فيها كما يقوم في غيرها من ليالي العام – دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء – فلا بأس بذلك.

وكذلك إذا صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك؛ إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت.

لكن صح في فضلها حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليطّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1144.

وفي رواية أبي ثعلبة الخشني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ليلةُ النصفِ من شعبانَ اطَّلَعَ اللهُ إلى خلْقِه فيغفرُ للمؤمنينَ، ويُملي للكافرينَ ويدعُ أهلَ الحِقْدِ بحقدِهم حتى يدَعوه» حسنه الألباني.

ما حكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان؟

للعلماء قولان في هذه المسألة:

الأول: قال الشافعية: لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة، أو وصله بما قبل النصف لحديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)

الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، وبناء عليه قالوا: لا يكره الصيام بعد نصف شعبان.

قال الحافظ ابن حجر: وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين إنه منكر اهـ من فتح الباري.

الصيام في آخر شعبان

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا من كان يصوم صوما فليصمه» أخرجه البخاري ومسلم

وبالجملة فحديث أبي هريرة – السالف الذكر – هو المعمول به عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة، ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره.

لماذا يُكره الصيام قبل رمضان مباشرة لغير من له عادة سابقة بالصيام؟

الجواب: أنّ ذلك لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم، ولهذا نهي عن صيام يوم الشك.

النهي عن صوم يوم الشك:

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.

فإن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا صوم رمضان، بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم) رواه الجماعة.

سادسا/ صيام ثلاثة أيام من كل شهر

ومن الصيام المستحب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وذلك أن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام من الشهر، كأنها صيام الشهر كله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، ويحض على صيامها.

ففي الصحيحين: عن أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر (متفق عليه).

وروى عنه أبو ذر: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (الأنعام: 160). اليوم بعشرة أيام (رواه الترمذي بإسناد قوي عن أبي ذر).

ولكن أي ثلاثة من الشهر يصوم؟

قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. رواه أبو داود

وروى أبو ذر: من كان منكم صائمًا من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض رواه أحمد

وعنه: أنه أمر رجلاً بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه ابن خزيمة

واختلاف هذه الأحاديث في تحديد هذه الأيام يدل على أن في الأمر سعة، فلكل مسلم أن يصوم من أول الشهر أو وسطه أو آخره ما هو أيسر عليه، وأليق بظروفه.

ولهذا صح عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي الشهر صامها. رواه مسلم

سابعا/ صيام الاثنين والخميس

من الأحاديث المرغبة في صيام الإثنين والخميس:

حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الإثنين فقال: فيه ولدتُ، وفيه أُنزل عليَّ رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الإثنين والخميس) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

ثامنا/ صيام يوم وإفطار يوم

على أن أفضل الصيام، وأحبه إلى الله تعالى، لمن يطيق ولا يشق عليه، وهو صيام يوم، وفطر يوم، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، عندما وجد عنده قوة الرغبة في الخيرات، والحرص على الزيادة من الصالحات.

روى البخاري عنه أنه قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل، ما عشت! فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي (في الكلام ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سأله، فأجابه بذلك)، قال :فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يومًا، وأفطر يومين، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يومًا، وأفطر يومًا، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر (رواه البخاري في كتاب الصوم من طرق كثيرة، ورواه مسلم وغيره).

إتمام التطوع مستحب

ويستحب ممن شرع في صيام التطوع، ألا يخرج منه بلا عذر، وأن يكمله، ولا يبطله، فإن خرج منه بلا عذر، فقد كرهه جماعة من العلماء، وقال بعضهم، هو خلاف الأولى.

فأما إن خرج منه بعذر فليس فيه أدنى كراهة.

والعذر مثل أن يكون ضيفًا، أو مُضيفًا، ويشق على مضيفه أو ضيفه ألا يأكل معه، فيستحب أن يفطر لإكرامه.

وفي الصحيح: وإن لزورك (أي زوارك) عليك حقًا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه متفق عليهما.

بخلاف ما إذا كان المُضيف أو الضيف لا يشق عليه أن يصوم فالأولى أن يستمر على صومه.

ومهما يكن من العذر أو عدمه، فإن المتطوع أمير نفسه، فليس عليه حرج إن هو خرج مما نواه من نفل، لم يلزمه به، ولا ألزم به هو نفسه بالنذر.

روت عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذن صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدِيَ لنا حيس! فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل (رواه مسلم).

وفي رواية: فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا (رواه مسلم).

وعن أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فلما وُضِع، قال رجل: أنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر، فصم مكانه إن شئت (رواه البيهقي بإسناد قال الحافظ عنه: حسن).

وفي حديث أبي جحفة في قصة سلمان وأبي الدرداء، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعامًا، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل.. الحديث (رواه البخاري والترمذي وصححه).

ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أقر سلمان على موقفه ونصحه، وقال: صدق سلمان.

ولو كان قضاء هذا اليوم عليه واجبًا لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

[1] المجموع (6/441).

[2] رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

[3] مجموع الفتاوى (25/290)

[4] هل كان الإسراء والمعراج 27 رجب؟ يكاد الباحث المنصف يعجز عن الوقوف على تاريخ واحد صحيح تطمئن إليه النفس لميقات ليلة الإسراء والمعراج ، وذلك لسبب بسيط هو كون هذه الليلة ليست معلومة على الوجه القطعي الجازم ، ولا يوجد اتفاق معتبر على ضبط تاريخها بين جماهير أهل العلم من المؤرخين وغيرهم ، فقد اختلفوا في السنة والشهر ، فضلاً عن الاختلاف الشديد في اليوم ، فالجزم بأنها ليلة السابع والعشرين من شهر رجب مما لا أصل له من الناحية التاريخية ، بل قد أنكر كبار الحفاظ والمؤرخين من أهل العلم هذا التاريخ بالتحديد ،وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي على موقعه الرسمي :(ذكر أحد أئمة الحديث ، وهو أبو الخطاب عمر بن دحية من أئمة القرن السابع ، وله كتاب اسمه “أداء ما وجب في بيان وضع الوضَّاعين في شهر رجب” ، وفي هذا كتب يقول : إن بعض القُصَّاص ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُسري به في رجب ، قال : وهذا هو عين الكذب ، أقرّ هذا الكلام خاتمة الحفاظ الحافظ بن حجر العسقلاني شارح البخاري المعروف ، وأنا أعرف أن موضوع ليلة السابع والعشرين من رجب لم يأت فيها حديث صحيح ، ولا قول صحيح لأحد الصحابة ، إنما هو قول اشتهر ، وقال به بعض الأئمة ، ونُسب إلى الإمام النووي ، اختاره الإمام النووي في فتاواه – بل الصواب في : روضة الطالبين – ، والإمام النووي رجل كان مقبولاً عند الأمة ، فاشتهر قوله هذا ، على حين أن هناك مثلاً الإمام أبا إسحاق الحربي نجده يقول إن الإسراء والمعراج ليس في ليلة السابع والعشرين من رجب ، بل في ليلة السابع والعشرين من ربيع الأول ، وأنا أعلم أنه لم يثبت شيء في هذا ، وأن هذا قول اشتهر وأصبح معروفاً عند المسلمين منذ قرون أنهم يذكرون الإسراء والمعراج في هذه الليلة ..) ا. هـ